Au Québec et ailleurs, on nomme des routes, des rues, des bâtiments et des parcs en l’honneur de personnes qui ont marqué notre histoire. Cette série de billets a pour but de vous faire découvrir ces gens.

Une bibliothèque à Beaumont, une avenue à Saint-Joseph-de-Beauce, trois rues (Québec, Lévis et Lac-Mégantic), une bourse et une médaille portent son nom. Qui était Luc Lacourcière?

Biographie

Luc Lacourcière est né à Saint-Victor, en Beauce, le 18 octobre 1910. Il étudie au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, puis au Séminaire de Québec.

En 1934, il est diplômé es lettres de l’Université Laval. Comme plusieurs érudits de sa génération, il va étudier en Europe. Il enseigne collège au Saint-Charles à Porrentruy (Suisse) en 1936-1937. De retour au pays, il enseigne le latin au collège Bourget et au collège Rigaud de Québec (938-1939). Il a été boursier de la Société royale du Canada (1939-1940). En 1943 et en 1944, grâce à une bourse de la fondation Guggenheim, il effectue un stage à la Bibliothèque du Congrès à Washington et à celle de l’université Harvard à Cambridge.

Il est conférencier à la série Radio-Collège de Radio-Canada en 1941 et 1942. Gérard Morisset participe lui aussi à ces émissions radiodiffusées.

Il est le cofondateur de la collection du « Nénuphar » chez Fides. Il est aussi le deuxième directeur de cette collection de 1947 à 1984. En 1952, il publie une édition critique de l’œuvre de Nelligan, Poésies complètes, 1896-1899.

La majeure partie de sa carrière s’est déroulée à l’Université Laval. Il y a occupé divers postes : directeur adjoint aux cours d’été de français (1938-1948), professeur de littérature française (1940-1963), professeur titulaire du folklore et de l’ethnographie (1944-1948) et directeur du département des études canadiennes (1963-1971). Mais surtout, il est le fondateur des Archives du folklore qu’il a dirigé de 1944 à 1975.

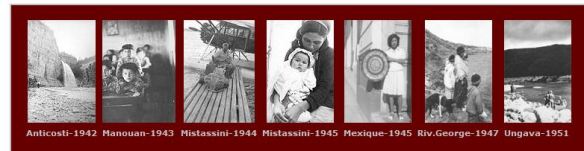

Muni d’un magnétophone et doté d’une solide maîtrise de la sténo, notre chercheur parcourt le pays pour recueillir les témoignages de la tradition auprès des bûcherons, paysans et pêcheurs francophones. (Réf).

À partir de cette époque, l’Université Laval devient le principal centre de recherche de la culture populaire des francophones en Amérique du Nord. (Réf)

En 1946, il fonde les cahiers Archives de folklore dont il est aussi l’éditeur.

Luc Lacourcière est titulaire d’une bourse de la fondation Rockefeller en 1956-1957, ce qui lui permet d’amasser des données pour la compilation de la Bibliographie raisonnée des traditions populaires françaises d’Amérique.

Il organise en 1961 le XIVe congrès de l’International Folk Music Council à Québec. Il s’est aussi signalé en présentant des conférences.

Il décède à Québec le 25 mai 1989

Prix et honneurs

Trois doctorats honorifiques lui ont été remis: Lettres (McGill 1966), Ethnographie (Memorial, 1975)et Lettres (Université Laurentienne, 1977) .

Il est élu membre de la Société royale du Canada en 1962, membre du Conseil des arts du Canada (1962-1965) et de la Société des Dix (comme Pierre-Georges Roy).

Il a obtenu de nombreux prix durant sa carrière. Soulignons, le Prix Duvernay (1969), la médaille de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (1969) et la médaille du Canadien de la musique (1974). Il est nommé compagnon de l’Ordre du Canada en 1970 et Fellow de l’American Folklore Society en 1973.

La maison qu’il a habité à Beaumont porte son nom. Elle date du XVIIIième siècle.(Réf)

Écrits

Essais sur Émile Nelligan et sur la chanson populaire. Publié en 1947, il est réédité en 2009.

Quelques articles

De la revue Recherches sociographiques

Les transformations d’une chanson folklorique : du Moine Tremblant au Rapide-Blanc

L’étude de la culture : le folklore

Dans le Cahier des Dix

Le triple destin de Marie-Josephte-Corriveau (1733-1763)

Le destin posthume de la Corriveau

Présence de la Corriveau

Les échecs avantageux (Conte-type 1655)

Le ruban qui rend fort (conte-type 590)

Un pacte avec le diable (conte-type 361)

L’enjeu des ‘’anciens Canadiens’’

Le général de Flipe (Phips)

Aubert de Gaspé (fils) 1814-1841

En 1978 est paru Mélanges en l’honneur de Luc Lacourcière, collectif sous la direction de Jean-Claude Dupont, (Léméac).

En complément

Plusieurs photographies du fonds LidaMoser de Bibliothèque et Archives nationales du Québec contiennent des photographies de Luc Lacourcière.

Fonds d’archives Luc Lacourcière

Entrevue où Luc Lacourcière nous entretient de l’oeuvre de l’ethnologue Marius Barbeau. Diffusé le 27 février 1970 à la radio de Radio-Canada.

Bibliographie

Lessard, Denis [en ligne]Un chercheur aux cent préfaces :Luc Lacourcière [Page consultée le 15 mai 2010] Adresse URL

Fides [en ligne] Essais sur Émile Nelligan et sur la chanson populaire [Page consultée le 15 mai 2010] Adresse URL

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine [en ligne] Du folklore à l’ethnologie [Page consultée le 15 mai 2010] Adresse URL

Ménard, Denis [en ligne]Lacourcière, Luc [Page consultée le 15 mai 2010] Adresse URL

Billets reliés

Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine immatériel (IREPI) de l’Université Laval

Marius Barbeau, le grand sourcier

Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française: nouveautés

Contes et légendes: site internet Y paraît que

Pierre-Georges Roy, la passion des archives du Québec (1870-1953)

Gérard Morisset – la préservation et la diffusion du patrimoine

Le Dictionnaire biographique du Canada

Ce livre s’intitule Marius Barbeau, le grand sourcier et il est écrit par Serge Gauthier. Il nous permet d’en savoir plus sur le parcours académique et professionnel de Barbeau. Ce dernier s’est démarqué de son milieu par ses études. On ne peut qu’admirer cet homme qui, en 1907, a décidé d’aller étudier l’anthropologie à l’Université d’Oxford, une discipline en pleine émergence.

Ce livre s’intitule Marius Barbeau, le grand sourcier et il est écrit par Serge Gauthier. Il nous permet d’en savoir plus sur le parcours académique et professionnel de Barbeau. Ce dernier s’est démarqué de son milieu par ses études. On ne peut qu’admirer cet homme qui, en 1907, a décidé d’aller étudier l’anthropologie à l’Université d’Oxford, une discipline en pleine émergence.